1.遺留分侵害行為と遺留分減殺後の財産分割の手続

遺留分を侵害する行為としては、民法の条文上規定されている行為に加えて、解釈上認められる行為により生じるものがあります。これらの遺留分侵害行為に対し、遺留分侵害額請求がなされると、対象となる財産は、遺留分権利者と遺留分侵害額請求をされた相手方との間の共有(又は準共有)になります。

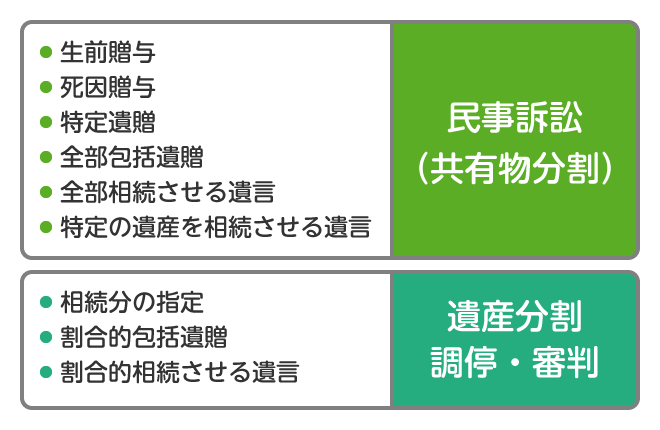

そして、この共有(又は準共有)を解消するための財産分割手続は、遺留分侵害行為の効果とこれに対する遺留分侵害額請求の効果に応じて、民事訴訟手続による場合と遺産分割調停・審判による場合に分かれます。この手続選択を誤ると訴えや審判の申立てが却下されることがありますので注意が必要です。

2.民事訴訟手続による場合

(1)遺留分が侵害され、これに対して遺留分侵害額請求がなされた場合

被相続人の生前贈与、死因贈与、特定遺贈、全部包括遺贈、特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言、全ての遺産を特定の相続人に相続させる遺言(以下「特定遺贈等」といいます)により遺留分が侵害され、これに対して遺留分侵害額請求がなされた場合、遺留分侵害額請求により生じた共有関係を解消するための財産分割手続は、民事訴訟(共有物分割訴訟)によることになるとされています。

財産分割の手続を選択するという意味では、上記の結論部分を覚えておけば足りますが、どうして民事訴訟(共有物分割訴訟)になるのかという理由も興味深いところです。この理由は次の特定遺贈等の効果とこれに対する遺留分減殺の効果から説明がなされています。

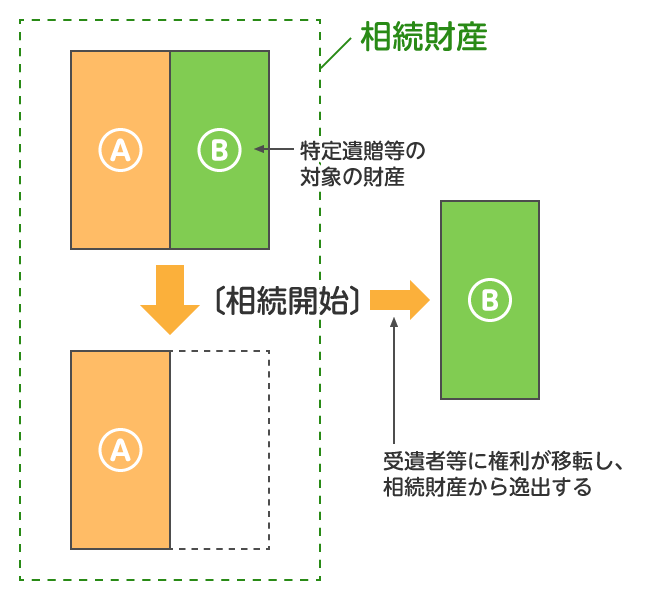

(2)特定遺贈等の効果

特定された権利について、特定遺贈等がなされた場合、法律上、それらの効力が生じると同時に所有権などの権利(物権)が受遺者等に移転します(物権的効力)。具体的な権利移転の時期は次のとおりです。

- 生前贈与 贈与契約の効力発生時点(通常は契約成立ですが条件が付されている場合は、条件が成就した時点に効力が発生します)

- 死因贈与 相続開始時

- 特定遺贈・特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言 相続開始時

- 全部包括遺贈・全遺産を特定の相続人に相続させる遺言 相続開始時

【実務上の論点】

- 相続させる遺言における権利移転の効力(最判平成3年4月19日・民集45巻4号477ページ)

このような特定遺贈等の効力を前提にすると、特定遺贈等の対象になった特定の権利等は、贈与契約の効力発生時又は相続開始時に、特定遺贈等の効力により受贈者等に移転し、この結果、相続財産から逸出することになります。そして、相続財産から逸出した財産を遺産分割調停・審判の対象にすることはできないという考え方になります。

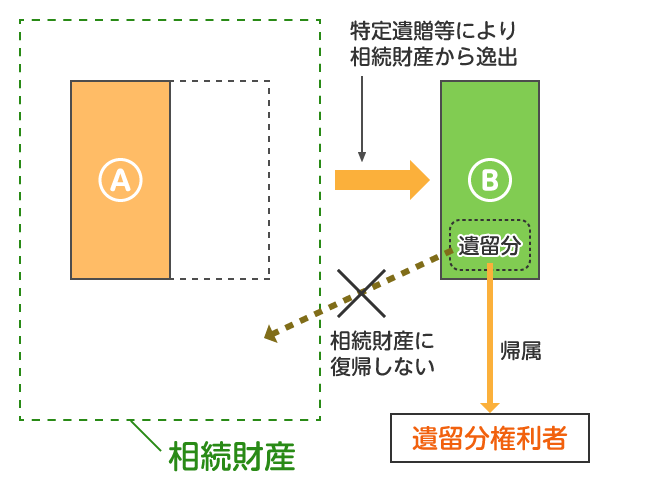

(3)特定遺贈等に対する遺留分減殺の効果

次に、相続財産から財産を逸出させた特定遺贈等に対して、遺留分侵害額請求がされた場合、遺留分侵害額請求の効果が①減殺対象になった財産が相続財産に復帰するのか、②遺産には復帰せず遺留分侵害額請求をした権利者に帰属するのか、という点について検討が必要になります。

①の場合であれば、復帰した遺産を遺産分割調停・審判の対象にできますが、②の場合は、相続財産に含まれない以上、遺産分割調停・審判の対象にすることはできず、遺留分侵害額請求をした者と受贈者等の関係として民事訴訟(共有物分割)により解決することになるからです。

この遺留分減殺の効果については、最高裁判所が「特定遺贈に対して遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される(最判平成8年1月26日・民集50巻1号132頁)。」と判断し、上記②の考え方が採用されています。

(4)遺留分減殺により共有となった財産の分割

このように特定遺贈等の効果により対象となる財産は相続財産から逸出し、これららに対する遺留分減殺の効果によっても減殺対象となった財産は相続財産に復帰せず、遺留分侵害額請求権を行使した権利者に帰属することになります。

したがって、遺留分減殺により共有となった財産の分割は遺産分割調停・審判ではなく、民事訴訟(共有物分割訴訟)によることになります。

3.遺産分割調停・審判による場合

(1)割合的包括遺贈等による遺留分侵害行為

被相続人の遺言により、割合的包括遺贈、割合的相続させる遺言、相続分の指定がなされ(以下「割合的包括遺贈等」といいます)、これらにより遺留分が侵害される場合があります。

このような割合的包括遺贈等による遺留分侵害行為に対して遺留分侵害額請求がなされた場合、これにより生じた共有関係を解消するための財産分割手続は、遺産分割調停・審判によりことになります。

(2)割合的包括遺贈等の効果

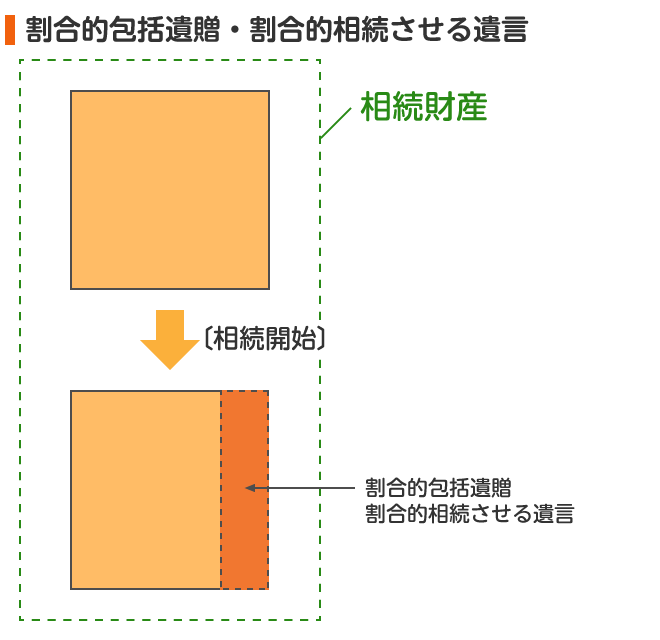

割合的包括遺贈等は、受遺者等が相続財産から取得する価値としての割合を示すものに過ぎず、対象となった財産は相続財産に留まるとされています(最終的な財産の分割=相続財産からの逸出は遺産分割による)。

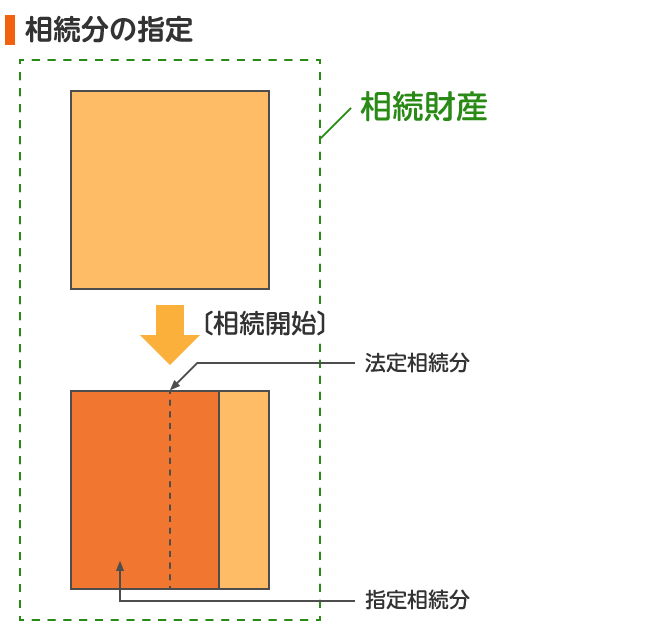

相続分の指定は、遺言者がその意思(遺言)により各相続人の相続分を決定する行為(例えば、「Aの相続分は全相続財産の30%とする。」など)ですので、具体的に各人が取得する財産を決定するために遺産分割を予定していると言えます。相続分の指定は、相続財産という一体の財産における各相続人の相続分を示す目盛りを指定するだけで、どの財産をだれが取得するということは全く決めていないというイメージです(そのため遺産分割が必要)。

また、割合的包括遺贈と割合的相続させる遺言は、遺言者の意思としては、通常、遺言者が指定した割合に相当する財産的価値を相続財産から取得させることを意図しており、相続財産すべてを指定した割合で共有(又は準共有)にすることは意図していないと考えられます(例えば、「Aに全財産の50%を遺贈する(相続させる)。」という遺言がある場合、全ての財産についてAに50%の共有持分を得させることは意図していないということです。普通このような面倒な結果になる遺言は作成しません。)。

このように、相続分の指定は条文上の制度の解釈、割合的包括遺贈及び割合的相続させる遺言は遺言者の意思解釈という違いはあるものの、いずれも、受遺者等が相続財産から取得する価値の割合を示すものであり、対象となった財産が相続財産から逸出する効果を有するものではありません。

以上の割合的包括遺贈等の効果からすると、これにより生じた共有関係は遺産共有(民法898条)の状態であり、これを解消する財産分割手続は、遺産分割調停・審判になります。

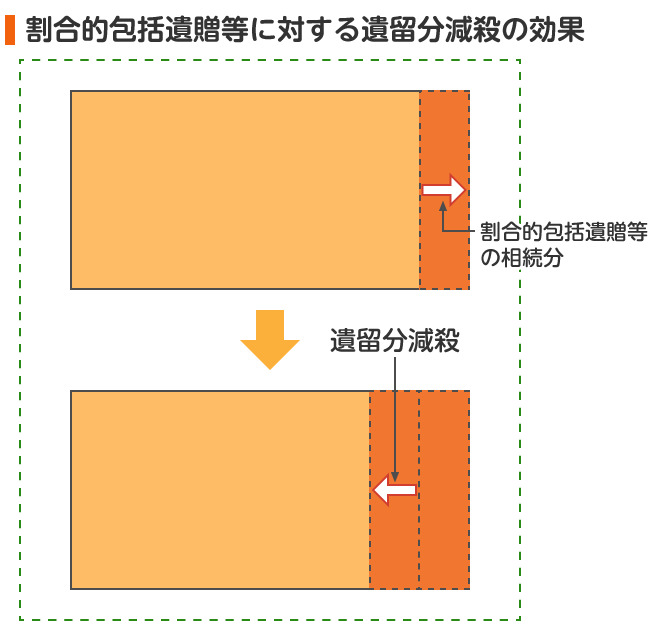

(3)割合的包括遺贈等に対する遺留分減殺の効果

上記(2)の割合的包括遺贈等の効果によれば、これらの対象となった財産はそもそも相続財産に留まっているので、割合的包括遺贈等に対して遺留分侵害額請求をした場合、遺留分に相当する財産も当然相続財産に帰属することになります(減殺対象の財産が相続財産に帰属しているのに、遺留分に相当する財産だけ遺産分割を経ずに遺留分権利者に帰属するとするのは、割合的包括遺贈等が遺産分割により具体的な財産の帰属関係を決定することに反します)。

割合的包括遺贈等に対する遺留分減殺の効果は、遺留分を侵害する割合的包括遺贈等の効力を否定し、これらにより受遺者が取得する価値の割合を、遺留分を侵害しない限度に修正するという効果を有することになります。

(4)割合的包括遺贈等に対して遺留分減殺がなされた場合の財産分分割手続

このように割合的包括遺贈等は、対象となる財産を相続財産から逸出させるものではなく、これらに対する遺留分減殺の効果も対象となる財産が相続財産に留まることを前提にしています。

以上のことから、割合的包括遺贈等に対して遺留分減殺がなされた場合の財産分分割手続は、遺産分割調停・審判によることになります。

【実務上の論点】

- 割合的包括遺贈等に対する遺留分の範囲に争いがある場合の手続

- 相続財産の一部に関する遺言に対する遺留分減殺とその余の相続財産の分割手続

- 遺産分割は「遺産分割調停・審判」、遺留分は「遺留分侵害額請求訴訟(民事訴訟)」との説明は正しいか

4.遺留分に関する手続選択についてのまとめ